Le primat de Pologne et les évêques de Pologne, le président de la République et le Premier ministre de la République de Pologne, et les corps constitués, ont inauguré aujourd’hui à Varsovie le Temple de la Divine Providence. D’abord, évidemment, par une grand messe solennelle (photo ci-dessus).

La date du 11 novembre (1918) est pour les Polonais le jour où leur patrie est ressuscitée. La messe au Temple de la Divine Providence était le premier acte des célébrations du 98e anniversaire de la nouvelle indépendance polonaise.

Ce Temple de la Divine Providence a été inauguré 225 ans après sa conception.

Dans la foulée de la Constitution du 3 mai (1791), le Parlement polonais avait voté la construction de ce bâtiment, et la première pierre avait été posée l’année suivante, par le roi Stanislas Auguste Poniatowski et le prince Michel Georges Poniatowski, archevêque de Gniezno et primat de Pologne (et frère du roi). Mais deux semaines plus tard, les Russes envahissaient la Pologne, qui allait être dépecée et rayée de la carte. La République de Pologne d’après 1918 a tenté de relancer le projet, mais il n’a pu être réalisé avant la Seconde Guerre mondiale. Sous le régime communiste ce n’était pas la peine d’y songer. Mais après la chute de l’empire soviétique, le projet a été de nouveau relancé, et de façon ferme et soutenue par le cardinal Glemp. En 1998, 80e anniversaire de l’indépendance retrouvée, le Parlement votait la construction de la basilique, célébrant « la reconnaissance du pays pour la liberté retrouvée en 1989, pour le 20e anniversaire du pontificat de Jean-Paul II, et pour 2000 ans de christianisme ».

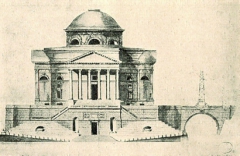

L’architecture du « Temple » est, disons, pour le moins contestable. On a manifestement voulu garder l’allure du projet initial (comme son nom de « Temple » qui rappelle le temps où à la Diète tout le monde était catholique et franc-maçon…) – et de « Panthéon » – mais en le modernisant on ne l’a pas franchement amélioré.

L’architecture du « Temple » est, disons, pour le moins contestable. On a manifestement voulu garder l’allure du projet initial (comme son nom de « Temple » qui rappelle le temps où à la Diète tout le monde était catholique et franc-maçon…) – et de « Panthéon » – mais en le modernisant on ne l’a pas franchement amélioré.

A l’intérieur il y a la grande nef que l’on voit ci-dessus, et quatre chapelles : celle du baptême de la Pologne, celle de la Sainte Vierge (de Czestochowa), celle « de la souffrance et de la réconciliation » (Katyn et Auschwitz), celle de la Liberté (cardinal Wyszynski, Jean-Paul II, Solidarność). Il y a aussi un institut et musée Wyszynski-Jean-Paul II, un Institut de la Vie avec des organismes caritatifs, un Institut de la Renaissance (pour la jeunesse), et au sous-sol le « Panthéon des grands Polonais » (mais les grands Polonais sont déjà dans la crypte du Wawel, à Cracovie…). On arrive à quatre parvis par quatre « routes » qui symbolisent le combat, la culture, la souffrance et la prière ; les parvis sont ceux de la Patrie, du Peuple de Dieu (avec un chemin de croix et le chemin de croix de l’histoire de la Pologne), de la vie, et de la gloire.

Enregistrer